育児・介護休業法 改正のポイントー仕事と介護の両立ー

2025年4月1日より、改正育児・介護休業法が段階的に施行され、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするために「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」「育児休業の取得状況の公表義務の拡大」「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化」が行われています。

今回は、そのうちの「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化」について解説します。

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

介護休暇は、要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)の家族を介護するための休業です。この休業を申し出ることができるのは、対象家族を介護する労働者(日々雇用される方を除く)ですが、労使協定の締結により一部の労働者を除外することができます。

今回の改正では、労使協定で除外できる労働者の範囲が縮小され、継続雇用期間が6ヶ月未満でも介護休暇を取得しやすくなりました。

介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるための環境整備として、会社は以下4つのいずれかの措置を実施しなければなりません。このうち最低1つの措置の実施が必要ですが、複数の措置を講ずることが望ましいとされています。

講ずべき措置

- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供

- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

※介護両立支援制度等とは

介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるよう、法律で定められている制度や会社独自の制度です。

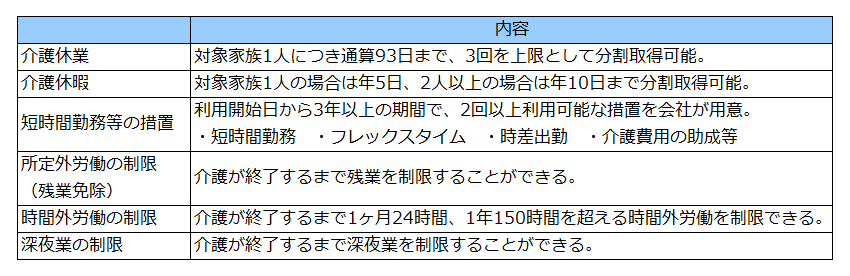

法定の介護両立支援制度には以下のようなものがあります。

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

介護離職を防止するための措置として、制度の内容を知ってもらい、介護に直面したときに介護休業や支援制度を利用しやすくすることが必要です。

今回の改正では、2つのタイミングでの制度の周知・情報提供と、実際に介護に直面した際の意向確認が義務づけられました。

この周知・意向確認は、育児休業においては2022年4月の改正で義務化されており、今回は介護休業での周知・意向確認も義務化されました。

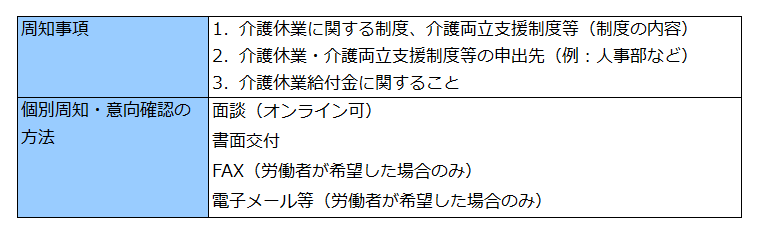

1.介護に直面した労働者に対する個別の周知・意向確認

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、会社は介護休業制度等に関する事項の周知と、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を個別に行うことが義務化されました。

介護に直面した旨の申出は口頭でも構いません。

個別の周知・意向確認は、介護に直面した旨の申出があった従業員に行えばよく、申出がなかった従業員に対しては周知、意向確認ができなくても問題ありません。

周知・意向確認の際には取得・利用を控えさせるようなことは認められませんので、十分に注意してください。

例

- 取得や利用の前例がないことをことさらに強調する

- 取得や利用の申出をしないように抑制する(ハラスメントに該当)

- 申し出た場合の不利益をほのめかす(ハラスメントに該当)

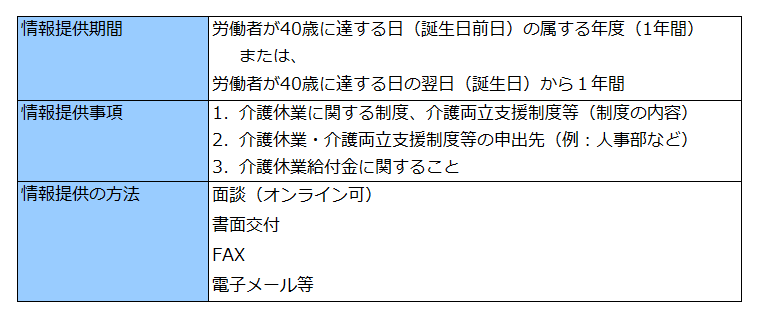

2.介護に直面する前の情報提供

介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、会社は労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、介護休業制度等に関する事項について情報提供しなければなりません。

情報提供は、年度初めなどに対象となる労働者を一堂に集めて実施しても構いません。

介護休業等の制度の情報提供と併せて、介護保険制度の情報提供も行うことが望ましいとされています。

介護のためのテレワーク導入(努力義務)

要介護状態の家族を介護する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務となりました。

テレワークについては、すべての事業者が導入を講ずるように努めなければなりません。ただし、内容や頻度といった基準は設けられていませんので、テレワークできない職種がある場合は対象者を限定することも可能です。

※本記事内の表は、厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内を加工して作成しています。

テレワークにも使える、勤怠管理クラウドサービス「CLOUZA」とは

初期費用0円で導入でき、打刻した人数×200円からご利用いただけるサービスです。

普段使用しているパソコン・スマートフォン・タブレット端末を使って、出退勤時刻を客観的に記録します。打刻する場所を選ばないので、テレワークの勤怠管理にも最適です。

【コラム監修】

アマノビジネスソリューションズ株式会社

社内社労士 中村文俊

前の記事を見る

前の記事を見る