育児・介護休業法 改正のポイントー育休取得状況の公表ー

2025年4月1日より、改正育児・介護休業法が段階的に施行され、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするために「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」「育児休業の取得状況の公表義務の拡大」「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化」が行われています。

今回は、そのうちの「育児休業の取得状況の公表義務の拡大」について解説します。

育児休業の取得状況の公表義務の拡大

育児休業は「子を養育するための休業」であり、男女がともに育児に主体的に取り組むために、上司や同僚の理解も含めて、希望する期間の育児休業を取得しやすい環境を整備することが重要です。そのため、育児・介護休業法では、男性の育児休業取得促進のために男性従業員の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられています。

これまでは従業員数が1,000人を超える企業のみが対象でしたが、今回の改正により、従業員数が300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられました。

対象は「常時雇用する労働者」が300人を超える企業です。

※「常時雇用する労働者」とは

雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。

たとえば、一定の期間を定めて雇用されている労働者や、日々雇用される労働者であっても、その雇用期間が反復更新されている方、過去1年以上引き続き雇用されている方、雇入れから1年以上引き続き雇用されると見込まれる方も含まれます。

公表する内容

直前の事業年度の「育児休業等の取得割合」か「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかを公表する必要があります。

※「育児目的休暇」とは

会社独自の制度として就業規則等で「育児を目的とするもの」と休暇の目的が明記されている休暇です。育児休業や子の看護休暇など、法定の制度は除きます。

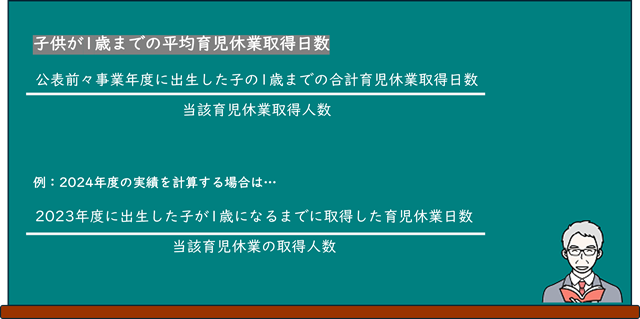

それぞれの計算式は以下の通りです。

- 事業年度をまたいで育児休業を取得した場合は、育児休業を開始した日を含む事業年度の取得として計算します。

分割して育児休業を取得した場合は、最初の取得のみを計算の対象とします。

公表方法

自社のWebサイトなど、インターネットで一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。

厚生労働省が運営するWebサイト「両立支援のひろば」には、2025年10月時点で14万社以上が登録しており、こちらでの公表も可能です。

公表が義務づけられている男性の育児休業取得状況とあわせて、任意で「女性の育児休業取得率」や「育児休業平均取得日数」なども公表して自社の実績をPRすることもできます。

計算例は以下のとおりです。

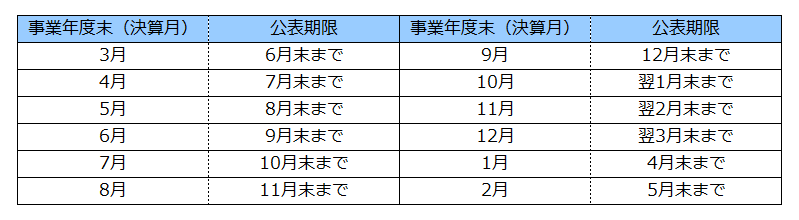

公表の期限

事業年度終了後、おおむね3ヶ月以内に前年度の実績を公表します。たとえば、3月決算の場合は6月末まで、9月決算の場合は12月末までを目途に公表しましょう。

【コラム監修】

アマノビジネスソリューションズ株式会社

社内社労士 中村文俊

前の記事を見る

前の記事を見る